小劇場現三國

[ 香港經濟日報 2011-05-04 文/羅惠儀 ]

由閱讀了解《三國演義》,腦袋可幻想出不同的戰爭場面、英雄風範,屬於一種個人細味的方式;今日的戲劇教學,卻可將名著以互動方式呈現,令學生多了表達己見的機會,進而投入閱讀世界之中。學生怎樣三顧草蘆?如何置身諸葛亮與周瑜鬥智之間?怎樣跟諸葛亮一起借東風?

愛麗絲劇場實驗室的「教育劇場」(Theatre-in-Education),連續 6 年獲優質教育基金撥款支持,作學校巡迴演出。今年以《三國演義》為主題的《戲說三國》,設計一系列教育劇場活動。《三國演義》膾炙人口,當中不少戰爭謀略、英雄逸事叫人難忘,劇場以此作藍本,將箇中精采場面呈現,學生更可與不同角色交流,令名著不僅是文字,也是靈活畫面,可說提升學生對中國歷史文化的興趣,並從活動中建立批判能力。

化身角色 推進劇情

走入劇場前,演員先化身說書人,由東漢末期三國時期,黃巾之亂說起,到桃園結義。接着,學生有機會以劉備的身份,游說諸葛亮出山。

怎樣游說諸葛亮?演員的角色,更像教師,引導學生思考理據 ——「若你得天下,治國之道如何?可從人民、軍事、經濟方面想,以說服諸葛亮!」,學生分組討論,答案其實不離重視民生:「派錢最好!」有學生答。化身諸葛亮的老師回應:「不斷派錢遲早無錢。」

令學生逐步思考治國之道,也是劇場計算過的教育目標。於是,學生懂得從經濟(減少稅款、鼓勵人民工作)、政治(懲治貪官),令民生安穩,所謂「得天下,要愛人民」;除了說之以理據,學生還可加入演技。據悉曾有學生在這部分跪拜地下,別具戲劇效果!

諸葛亮以草船借箭等故事深入民心。不少學生都愛借東風的七星陣,皆因從文字,甚至「打機」也沒有詳細描述,覺得很神秘;在劇場中,諸葛亮手執羽扇,置身易經坤、艮、坎、巽、震、離、兌、乾八卦方位中跳起舞來,演繹借東風。劇團藝術總監陳恆輝說,演員的舞姿乃參考京劇大師馬連良《借東風》的選段。

劇場前後 延伸閱讀

五年級的林子晧愛打 PS3「三國無雙 5」,連《三國演義》白話文(版本)都會看。「打機跟史實有差別,不過,我都會睇原著。都是因為打機,才有興趣睇故事。劇場沒有打仗的場面,我在打機可以補足!」謝卓軒則覺得,劇場令他有興趣閱讀文字。「感受劇場的氣氛,很多場面更生動。」

陳恆輝表示,這代學生愈來愈少閱讀,特別是中國文學,他希望藉着劇場,重新將中國名著的趣味帶給學生。「小學生應該會對《三國演義》有興趣,因為鍾意英雄、戰爭元素,而且故事性強。」

他覺得電子遊戲都有好處,好像「三國無雙」,不論關羽傳、趙雲傳,都會解釋清楚不同戰役。「除了你打贏了一個人,扭轉了歷史外……基本上,資料都很詳細。」

參與是次計劃的其中一所小學順德聯誼會胡少渠紀念小學(上午校)校長陳建業指出,教育劇場能縮窄學生的學習差異。「畢竟,文字閱讀能力各有不同。文字能力較弱的學生,透過劇場會增加其閱讀的興趣,亦是一個發揮平台,引導學生評論。」

劇團會安排工作坊給老師,教授不同教學策略。劇場前、後,老師都會有《三國演義》的相關課堂,令學生走入劇場前,已對故事有基本認識。至於劇場最後段,關羽鎮守華容道,曹操會怎樣?老師便接着在課堂以說書形式講解,讓學生當關羽,分析自己會否殺曹,延伸劇場討論的氣氛。

﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏

小學生看三國

是次劇場的對象主要是五、六年級的學生。陳藹寧同學喜歡《三國演義》中的官渡及赤璧之戰,最能看到曹操、諸葛亮和周瑜如何用兵。「很多人都說曹操奸,不過,我很欣賞他的文學、政治方面的智慧,最喜歡他的『對酒當歌、人生幾何』(《短歌行》)的詩句。」在劇場中,她喜歡當臣子,說服孫權該和劉備聯軍出戰、投降(赤璧之戰),還是求和。「如果戰,怎樣對我方有優勢?應該用啥武器?」她於二年級開始看《三國演義》,不過,對不少戰役的內容已很模糊,而劇場活動可令她重溫細節。「我以為歷史不可以改變,原來,自己都可以有意見,去看一場戰爭……換着是我,怎樣都要一戰,因為已經失去領地。求和,只會被軟禁。」是否可以有歷史以外的選擇?劇場起着引導學生思考的作用。英偉程同學說,若是孫權會自行攻打曹操。「我的糧食、兵馬充足,還有周瑜幫忙。」

周瑜的妒意

「既生瑜,何生亮?」周瑜妒忌諸葛亮的行徑,從劇場中,草船借箭、借東風事件更顯見兩人的關係。而周瑜得悉諸葛亮借得東風後便離開,他不住問學生對方的行蹤,學生亦投入角色,胡扯一番,可見學生心目中對周的印象。陳恆輝覺得,一個人惡毒心腸亦由妒忌開始,因此,特別從《三國演義》抽取這些片段作對照。

2011年5月5日星期四

[轉貼] 戲劇藝術教育:從兒童說起

戲劇藝術教育:從兒童說起

[ 信報財經新聞 2011-05-04 撰文/鄧樹榮 ]

4 月中旬, 「國際兒童及青少年戲劇聯盟」(ASSITEJ)的會長、來自克羅地亞的伊域加.斯麥先生(Mr. Ivica Simic),應「明日藝術教育機構」的邀請,到香港主持一個題為「兒童戲劇發展及前景」的工作坊,並於23 日在演藝學院舉行了一個座談會。我被邀作主持。

這次的討論涉及十分深入的議題。議題之一是:什麼是兒童劇;之二:藝術跟教育的關係。這兩個議題澄清了一些廣泛流行的錯誤觀念。現簡言之。

會議正式開始前,主辦單位首先播出了台灣「九歌兒童劇團」朱曙名團長的一段視像講話,甚具啟發性。他說:兒童戲劇的正確定義應該是:成人運用專業的手法做戲給兒童看,世界上所有專業兒童戲劇團體均屬此類。兒童作為演員表演給兒童及家長看的只屬兒童戲劇活動或遊戲,談不上是正規的兒童戲劇。然後他用「三精兩意」來概括兒童劇團在運作上的理念: 「三精」是精準、精緻及精湛,前兩者屬技術層面,後者屬文化層面; 「兩意」是誠意及創意,創意來自誠意,正因為真誠地不想重複,想不斷開發新的領域,想演好戲給兒童看,才會有創意。他最後呼籲兒童文藝團體要有清晰的自我定位,還要多看、多聽、多創新。作為一個創作人,我完全同意他這番言論,事實上,不獨兒童劇團應該是這樣,所有的劇團╱藝術家都應該是這樣!我經常對戲劇學院的學生說,藝術家有六個階段:興趣、學習、實踐、成熟、領先及創新。實踐到成熟最難過,因為這一關要求藝術家在掌握基本技法之餘,還要積極地發現自己有什麼問題,並坦白地向自己承認這些問題,然後找出適合自己的方法去解決這些問題。

若能這樣,便是個人風格的誕生。亦只有這樣,藝術家才真正成熟:作品既扎實又有風格。若然藝術家過不了這一關,他╱她便只能數十年如一日地在「實踐」,在「做、做、做」。世界上大部分藝術家都屬這一階段,因為「要積極地發現自己有什麼問題」已相當不容易, 「要坦白地向自己承認這些問題」,需要更大的勇氣,不是每一個人都可以承受得來!

享用虛假的現實

接着是斯麥的發言,他用兩句說話開頭: 「兒童是我們的未來,我們要培養兒童成為我們將來的觀眾。」他認為這兩句話都非常錯誤,而錯就錯在「我們」這兩個字,因為說這兩句話的人,經常都是政府及主流價值觀的代言人。他們要兒童根據統治者及主流價值的需要去成長!這位來自前南斯拉夫共產文化的藝術家一針見血地道出了在其國度裏藝術背後的政治目的。在商業掛帥的資本主義社會裏(「資本主義」傳統上是馬克思主義的一個鬥爭名詞,但這個名詞隨着社會主義╱共產主義國家主動褪離紅色之後已較少公開提及),名與利較強制性的政治服從重要得多,而它倆亦是藝術教育與創作不言而喻的最終目標。在這種社會制度下的兒童藝術,通常都是製造一個「虛假的現實」(Faked Reality)給孩子們「享用」,使其與社會的真實根本地割裂。待孩子們成長以後,他們往往缺乏應付社會黑暗面的精神力量。在香港,我經常都聽到創作人自我審查:觀眾在辛苦工作之餘只想看喜劇,不想看悲劇。這種心態不斷強化從兒童時期便根深蒂固的那個「虛假的現實」。這個「虛假的現實」與近年時有發生的青少年自殺個案未必無直接的關係。只希望我們的兒童追求生活中的歡樂,不去接觸生活裏的痛苦,待痛苦一旦來臨,精神便完全崩潰。所以,斯麥強調,要創造一個兒童戲劇,首先,它必須是戲劇,是一門認真的、經過深思熟慮發展出來的戲劇。我們要建立一個安全的環境,使兒童可以真正地接觸藝術,明白世界,明白人,而不光是「享用」一個「虛假的現實」。

創意產業的弔詭

他續說,藝術本來不應有任何妥協,因為它是自由意志的表達工具。但藝術創作落實到專業層面又是另外一回事。我頓時想起已故的新加坡名導演郭寶崑曾經說過,做一個藝術家與做一個劇團營運者完全是兩碼事,有時甚至是自相矛盾。他一語道破了創意產業背後的弔詭:你想賺錢,所以搞藝術,還是你想搞藝術,再想賺錢。創意產業的支持者絕對認為誰先誰後根本沒有分別,因為結果都是一樣:賺錢。但我認為對創作者的心態而言,卻存在着很大的差異。當學生擔憂地問他們將來的出路,我說:目的決定手段。你想賺大錢,那麼你的作品從構思的第一天開始就不完全屬於你自己,你的投資者、創作團隊、觀眾以至評論人都是你的持份者,你只是企業的一員;若你單想透過藝術創作活動謀生,那麼你只要符合不同僱主的專業要求便可;若你想透過藝術進行社會教育又同時謀生,亦沒有問題,不過,藝術於此,只是手段,不再是目的;若你想業餘進行創作,那你的標準更不一樣,你不能要求你的同伴出席所有排練,因為大家都只是為了興趣。學生要走哪一條路,由他們自己決定,而不同的道路亦有交疊的可能。但我有責任指出,若心態調校不準,便很容易出亂子。當然,若你已經在專業上有一定的資歷,你的選擇權會大一點,但目的決定手段仍然是調節心態的最終依歸。

藝術:不具教學形式的最佳老師斯麥又說:藝術不是教學,但它卻又是不具教學形式的最佳老師。這話引起了在座某些老師的不安:如何引領兒童正確地分析藝術作品的價值觀?斯麥說,在教育上,我們不能相信孩子,但在藝術上,我們要相信他們。為什麼?因為教育是一種理論╱概念╱技能的施受,若教師沒有絕對的施予權及評核權(無論這種施予權及評核權是何等的開放),教育根本不能成立。而藝術則一定要讓創作者具備自由,只有自由才可啟發「可能性」,它是一個對「未知明」的發現過程,在這裏,只有「經驗體會者」(即學生)才有絕對的權力。

我在總結時進一步闡明斯麥的觀點。任何現代社會的公營教育機構都要符合當政者╱社會的主流價值觀,政府透過資助掌控着教育的上層建築。亦即是說,教育機構代表着知識的擁有權及詮釋權,任何學位等等的資歷都是彰顯這種權力的符號。將藝術教育納入官方教育機構實際上又是另一個弔詭。這不是說不可以,但經驗告訴我們,知識的擁有權及詮釋權縱使在不同老師的施受過程中或許會有某些彈性,但總體上還是要有一個統一的標準。而在今天,這個標準就是要「經驗體會者」的「經驗」被轉化成一個可以量化及被量度的「學習成果模式」(Learning Outcome Model)。這個模式或許可以應用於理工科,但應用在藝術科上似乎有太多灰色地帶。同時,藝術的本質其實沒有「排他性」,就算某一風格的形成,亦與其他風格有着千絲萬縷的關係。藝術,其實只是某種活動(無論是思想的還是務實的)最完美的完成過程,如哲學是一種思想的藝術,政治是「可能性」的藝術等等,藝術存在於所有生活層面,但被納入教育機構裏便極有可能變成一種權力!這是藝術教育工作者不能不知的事實。歷史上最偉大的思想藝術導師是蘇格拉底、釋迦牟尼、老子、孔子、耶穌、穆罕默德等人,若用現代教育機構的「學習成果模式」來衡量,他們無一可以當「老師」,因為他們無法說出其教材的學習成果!但我們在哲學上要學習的正是他們的學說,這是何等的諷刺!

今天,沒有人會質疑戲劇教育的重要性。不過,什麼是戲劇,什麼是教育,什麼是戲劇教育,這些課題實應不斷有人研究,不斷更新我們的認知。

鄧樹榮

[ 信報財經新聞 2011-05-04 撰文/鄧樹榮 ]

4 月中旬, 「國際兒童及青少年戲劇聯盟」(ASSITEJ)的會長、來自克羅地亞的伊域加.斯麥先生(Mr. Ivica Simic),應「明日藝術教育機構」的邀請,到香港主持一個題為「兒童戲劇發展及前景」的工作坊,並於23 日在演藝學院舉行了一個座談會。我被邀作主持。

這次的討論涉及十分深入的議題。議題之一是:什麼是兒童劇;之二:藝術跟教育的關係。這兩個議題澄清了一些廣泛流行的錯誤觀念。現簡言之。

會議正式開始前,主辦單位首先播出了台灣「九歌兒童劇團」朱曙名團長的一段視像講話,甚具啟發性。他說:兒童戲劇的正確定義應該是:成人運用專業的手法做戲給兒童看,世界上所有專業兒童戲劇團體均屬此類。兒童作為演員表演給兒童及家長看的只屬兒童戲劇活動或遊戲,談不上是正規的兒童戲劇。然後他用「三精兩意」來概括兒童劇團在運作上的理念: 「三精」是精準、精緻及精湛,前兩者屬技術層面,後者屬文化層面; 「兩意」是誠意及創意,創意來自誠意,正因為真誠地不想重複,想不斷開發新的領域,想演好戲給兒童看,才會有創意。他最後呼籲兒童文藝團體要有清晰的自我定位,還要多看、多聽、多創新。作為一個創作人,我完全同意他這番言論,事實上,不獨兒童劇團應該是這樣,所有的劇團╱藝術家都應該是這樣!我經常對戲劇學院的學生說,藝術家有六個階段:興趣、學習、實踐、成熟、領先及創新。實踐到成熟最難過,因為這一關要求藝術家在掌握基本技法之餘,還要積極地發現自己有什麼問題,並坦白地向自己承認這些問題,然後找出適合自己的方法去解決這些問題。

若能這樣,便是個人風格的誕生。亦只有這樣,藝術家才真正成熟:作品既扎實又有風格。若然藝術家過不了這一關,他╱她便只能數十年如一日地在「實踐」,在「做、做、做」。世界上大部分藝術家都屬這一階段,因為「要積極地發現自己有什麼問題」已相當不容易, 「要坦白地向自己承認這些問題」,需要更大的勇氣,不是每一個人都可以承受得來!

享用虛假的現實

接着是斯麥的發言,他用兩句說話開頭: 「兒童是我們的未來,我們要培養兒童成為我們將來的觀眾。」他認為這兩句話都非常錯誤,而錯就錯在「我們」這兩個字,因為說這兩句話的人,經常都是政府及主流價值觀的代言人。他們要兒童根據統治者及主流價值的需要去成長!這位來自前南斯拉夫共產文化的藝術家一針見血地道出了在其國度裏藝術背後的政治目的。在商業掛帥的資本主義社會裏(「資本主義」傳統上是馬克思主義的一個鬥爭名詞,但這個名詞隨着社會主義╱共產主義國家主動褪離紅色之後已較少公開提及),名與利較強制性的政治服從重要得多,而它倆亦是藝術教育與創作不言而喻的最終目標。在這種社會制度下的兒童藝術,通常都是製造一個「虛假的現實」(Faked Reality)給孩子們「享用」,使其與社會的真實根本地割裂。待孩子們成長以後,他們往往缺乏應付社會黑暗面的精神力量。在香港,我經常都聽到創作人自我審查:觀眾在辛苦工作之餘只想看喜劇,不想看悲劇。這種心態不斷強化從兒童時期便根深蒂固的那個「虛假的現實」。這個「虛假的現實」與近年時有發生的青少年自殺個案未必無直接的關係。只希望我們的兒童追求生活中的歡樂,不去接觸生活裏的痛苦,待痛苦一旦來臨,精神便完全崩潰。所以,斯麥強調,要創造一個兒童戲劇,首先,它必須是戲劇,是一門認真的、經過深思熟慮發展出來的戲劇。我們要建立一個安全的環境,使兒童可以真正地接觸藝術,明白世界,明白人,而不光是「享用」一個「虛假的現實」。

創意產業的弔詭

他續說,藝術本來不應有任何妥協,因為它是自由意志的表達工具。但藝術創作落實到專業層面又是另外一回事。我頓時想起已故的新加坡名導演郭寶崑曾經說過,做一個藝術家與做一個劇團營運者完全是兩碼事,有時甚至是自相矛盾。他一語道破了創意產業背後的弔詭:你想賺錢,所以搞藝術,還是你想搞藝術,再想賺錢。創意產業的支持者絕對認為誰先誰後根本沒有分別,因為結果都是一樣:賺錢。但我認為對創作者的心態而言,卻存在着很大的差異。當學生擔憂地問他們將來的出路,我說:目的決定手段。你想賺大錢,那麼你的作品從構思的第一天開始就不完全屬於你自己,你的投資者、創作團隊、觀眾以至評論人都是你的持份者,你只是企業的一員;若你單想透過藝術創作活動謀生,那麼你只要符合不同僱主的專業要求便可;若你想透過藝術進行社會教育又同時謀生,亦沒有問題,不過,藝術於此,只是手段,不再是目的;若你想業餘進行創作,那你的標準更不一樣,你不能要求你的同伴出席所有排練,因為大家都只是為了興趣。學生要走哪一條路,由他們自己決定,而不同的道路亦有交疊的可能。但我有責任指出,若心態調校不準,便很容易出亂子。當然,若你已經在專業上有一定的資歷,你的選擇權會大一點,但目的決定手段仍然是調節心態的最終依歸。

藝術:不具教學形式的最佳老師斯麥又說:藝術不是教學,但它卻又是不具教學形式的最佳老師。這話引起了在座某些老師的不安:如何引領兒童正確地分析藝術作品的價值觀?斯麥說,在教育上,我們不能相信孩子,但在藝術上,我們要相信他們。為什麼?因為教育是一種理論╱概念╱技能的施受,若教師沒有絕對的施予權及評核權(無論這種施予權及評核權是何等的開放),教育根本不能成立。而藝術則一定要讓創作者具備自由,只有自由才可啟發「可能性」,它是一個對「未知明」的發現過程,在這裏,只有「經驗體會者」(即學生)才有絕對的權力。

我在總結時進一步闡明斯麥的觀點。任何現代社會的公營教育機構都要符合當政者╱社會的主流價值觀,政府透過資助掌控着教育的上層建築。亦即是說,教育機構代表着知識的擁有權及詮釋權,任何學位等等的資歷都是彰顯這種權力的符號。將藝術教育納入官方教育機構實際上又是另一個弔詭。這不是說不可以,但經驗告訴我們,知識的擁有權及詮釋權縱使在不同老師的施受過程中或許會有某些彈性,但總體上還是要有一個統一的標準。而在今天,這個標準就是要「經驗體會者」的「經驗」被轉化成一個可以量化及被量度的「學習成果模式」(Learning Outcome Model)。這個模式或許可以應用於理工科,但應用在藝術科上似乎有太多灰色地帶。同時,藝術的本質其實沒有「排他性」,就算某一風格的形成,亦與其他風格有着千絲萬縷的關係。藝術,其實只是某種活動(無論是思想的還是務實的)最完美的完成過程,如哲學是一種思想的藝術,政治是「可能性」的藝術等等,藝術存在於所有生活層面,但被納入教育機構裏便極有可能變成一種權力!這是藝術教育工作者不能不知的事實。歷史上最偉大的思想藝術導師是蘇格拉底、釋迦牟尼、老子、孔子、耶穌、穆罕默德等人,若用現代教育機構的「學習成果模式」來衡量,他們無一可以當「老師」,因為他們無法說出其教材的學習成果!但我們在哲學上要學習的正是他們的學說,這是何等的諷刺!

今天,沒有人會質疑戲劇教育的重要性。不過,什麼是戲劇,什麼是教育,什麼是戲劇教育,這些課題實應不斷有人研究,不斷更新我們的認知。

鄧樹榮

[TEFO] TEFO 戲劇與教育電子報 [2011-05]

<<<<< 活動推介 >>>>>

論壇:假如西九有一幢戲劇教育綜合大樓…

假如西九設立「戲劇教育綜合大樓」,提供各類的戲劇教育活動,

TEFO 為了爭取西九文化區設立「戲劇教育綜合大樓」,舉辦是次論壇,

主講:冼振東先生(TEFO 常務幹事/藝術主任)

形式:先由冼振東先生代表TEFO發表爭取設立「

日期、時間及地點待定,請留意TEFO網站公布。

另外,TEFO「西九需要設立戲劇教育綜合大樓」建議書<

我們會將合適的意見加入建議書,遞交至西九文化區管理局。

>>> >>> >>> >>>

第二屆把古蹟留住 ──「古蹟劇場」廣播劇創作比賽 及 徵文比賽

TEFO 將舉辦第二屆「把古蹟留住」廣播劇創作比賽 及 徵文比賽,旨在推動學生關注古蹟文物保育及讓同學發揮創意,

[廣播劇創作比賽]

設小學及中學組,每間學校可派多於一隊參賽,截止報名日期為 2011 年 5 月 13 日。

[徵文比賽]

分為小學組、初中組及高中組,每名參賽者只可遞交一篇作品參賽,

<<<<< 最新出版 >>>>>

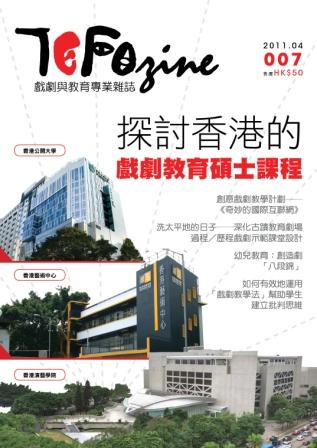

《TEFOzine--戲劇與教育專業雜誌》第七期已經出版!

[專題]

探討香港的戲劇教育碩士課程

推動戲劇教育,人才培訓是非常重要的一環。除了坊間各式各樣的戲劇教育工作坊, 具系統性及學術性的專業培訓亦是相當重要。 隨著近年愈來愈多教育及社福機構推行戲劇教育, 社會各界對戲劇教育的需求日增, 香港各大專院校亦陸續開辦戲劇教育的碩士課程, 令業界的發展漸趨成熟。 現時本地有三間院校提供戲劇教育的碩士課程,包括香港藝術學院、香港演藝學院及香港公開大學,為本地戲劇教育界發展土壤, 培育新秀,總結良好經驗,推動業界整體發展。

今期《TEFOzine》以「探討香港的戲劇教育碩士課程」為專題,不但列出三個課程的基本資料,還探討各課程的理念、 結構和特色,並採訪導師和學生, 讓讀者從師生兩方面深入了解課程。

[其他精彩內容]

- 創意戲劇教學計劃──《奇妙的國際互聯網》

- 洗太平地的日子──深化古蹟教育劇場過程/歷程戲劇示範課堂設計

- 幼兒教育:創造劇「八段錦」教學的應用模式

- 如何有效地運用「戲劇教學法」幫助學生建立批判思維

>>> >>> >>> >>>

《亞洲戲劇教育學刊》(第二卷 第一期) ── 已經出版!

DaTEAsia 為亞洲地區第一本戲劇教育專刊,

[研究]

- 從學習型組織創建戲劇教育之發展條件──以「粉嶺神召會小學」

的個案為例 (陳玉蘭 廖佩芳) - How effective is a drama-enhanced curriculum doing to increase the creativity of preschool children and their teachers? (Anna N. N. Hui, Ping-kuen Cheung, Simon T. K. Wong, Mavis W.J. He)

- 幼兒美感教育的戲劇賞析:以創作性戲劇為例 (鄧詠之)

- Theatre Production as a Language Learning Environment for Chinese Students (Michelle R. Raquel)

- 以演員訓練班去提升自閉症/亞氏保加症學童社交能力的經驗 (黎瑞英)

- 二十一世紀台灣小學戲劇教育現狀觀察 (謝鴻文)

- 应用戏剧教学法培训对小学教师心理健康和自我反思的促进作用 (

马利文 欧怡雯 吴建民 王莹)

- 「5.12 汶川大地震」戏剧治疗在灾后重建中的作用 (臧璐)

- 「2010 戲劇教育與應用國際學術研討會──在地與多元文化的展現」紀實 (許瑞芳、林玫君、羅心宜及臺南大學戲劇創作與應用學系團隊)

- 第二届人类表演学与教育戏剧国际研讨会综述 (上海戏剧学院谢克纳人类表演学中心)

<<<<< 經驗分享 >>>>>

「美感教育於幼兒發展之應用」錄像播放及座談會

「美感教育於幼兒發展之應用」錄像播放及座談會已於 2011 年 4 月 16 日圓滿舉行。

>>> >>> >>> >>>

台南台東戲劇教育考察團 2011

上星期復活假期前後(2011.04.20 - 2011.04.24),TEFO 一行 29 位香港戲劇與教育工作者(包括劇團成員、教學藝人、教師、

是次考察團有三大重點:(1) 博物館劇場;(2) 中小學實踐戲劇教育之現況;(3) 社區劇場。藉著經驗分享、觀課、觀賞戲劇演出、遊覽導賞等活動,

活動剪影:http://tefo.hk/section.

是次考察團有三大重點:(1) 博物館劇場;(2) 中小學實踐戲劇教育之現況;(3) 社區劇場。藉著經驗分享、觀課、觀賞戲劇演出、遊覽導賞等活動,

活動剪影:http://tefo.hk/section.

[澳門] 澳門藝術節

主辦單位:澳門特別行政區政府文化局

舉辦日期:2011年4月29日至5月28日

五月舉行的澳門藝術節,以「結伴藝術,品味生活」為口號,積極發

為使藝術更深入地走進生活,澳門藝術節還舉辦各式各樣的工作坊或

詳情及訂票:http://www.icm.gov.mo/fa

>>> >>> >>> >>>

主辦單位:澳門特別行政區政府文化局

舉辦日期:2011年4月29日至5月28日

五月舉行的澳門藝術節,以「結伴藝術,品味生活」為口號,積極發

為使藝術更深入地走進生活,澳門藝術節還舉辦各式各樣的工作坊或

詳情及訂票:http://www.icm.gov.mo/fa

>>> >>> >>> >>>

[台南] 2011戲劇教育、應用與研究的亞洲觀點國際學術研討會 [論文徵稿]

主辦單位:國立台南大學戲劇創作與應用學系、台灣戲劇教育與應用

研討會時間:2011年10月14日至10月16日

宗旨:

一、瞭解戲劇課程在英國、香港及亞洲等各國實施的情形,並分享國

二、探討戲劇教育之跨領域多元發展,如融入語言、社會、鄉土課程

三、瞭解國內外應用戲劇跨領域科際整合與戲劇應用發展之趨勢,並

四、展現國內外社區運用劇場於「社會改革」範疇之實踐案例研討與

論文徵稿:

一、論文主題:以未發表之論文為主,凡與表演藝術、戲劇教育或應

二、論文徵稿截止日期:第一階段論文中英文摘要,請於100年6

詳情:http://www2.nutn.edu.tw/git

請轉寄此電子通訊給你的朋友。

如欲收取本會資訊,可申請成為通訊會員,費用全免。

如欲收取本會資訊,可申請成為通訊會員,費用全免。

即時申請:http://www.tefo.hk/tefo_

如對TEFO有任何意見或取消電子通訊,歡迎電郵至 tefoadmin@gmail.com 或致電 2511 5997 查詢。

如對TEFO有任何意見或取消電子通訊,歡迎電郵至 tefoadmin@gmail.com 或致電 2511 5997 查詢。

[TEFO] 西九需要設立戲劇教育綜合大樓

香港教育劇場論壇(TEFO)建議書

西九需要設立戲劇教育綜合大樓

1. 前言:西九需要戲劇教育,戲劇教育是西九與學校和社區的橋樑。

1.1 西九綜合文化藝術區以推廣香港的文化藝術為目標,並將會建立多個演藝設施,包括大劇院、中型劇院等。我們認為,除了以戲劇演出為主的劇場/演藝設施之外,西九也應就推廣戲劇教育、戲劇培訓、培養觀眾等提供相應之設施,以便西九向學校及社區進行推廣,並鼓勵及提供各類的戲劇欣賞及參與,令西九更全面及健康地發展。

1.2 戲劇教育的形式並非純粹劇場演出,以戲劇為過程、以教育為目標,近年深受學校及社區組織歡迎,而學校及社區組織推行戲劇教育的數量亦有增無減。我們相信,如西九發展戲劇教育,有助吸引學校及社區組織走入西九,參與西九之文化藝術活動,同時亦有助西九文化區的活動走入學校及社區,拉近西九與各區學校及社區組織之間的距離,使人人都能夠使用西九,也擴闊西九的受惠群眾。

2. 針對戲劇教育的硬件支援

我們提倡西九文化區建設針對戲劇教育的設施及配套,建立一座「戲劇教育綜合大樓」,以配合西九發展戲劇教育。建議此大樓須具備之設施如下:

2.1 不同規模的黑盒劇場

戲劇教育的活動過程中,時常都強調參加者/學生的參與(如表達意見或戲劇扮演);為了提高互動性,活動的參與人數均不會太多(通常是三四十人至一百人),故此需要多元化/不同規模的黑盒劇場,以助教學藝人/演教員/導師可更有彈性地運用空間,配合戲劇教育活動。

2.2 不同規模的排練室及活動室

戲劇教育除了讓教學藝人/藝術家進行戲劇教育活動,也重視學生學習戲劇/劇場的過程。戲劇教育綜合大樓應提供排練室及活動室,供駐場劇團租或借用或供學校/學生/社區組織租或借用以排練或上課,例如配合學校之「其他學習經歷(OLE)」之藝術發展課程,以提高西九的使用量。

2.3 駐場劇團辦公室

除了活動設施外,也需要劇團或相關組織進駐提供戲劇教育活動,才可為西九提供相應的製作量,吸引學生及社區人士到訪。我們建議邀請各類型之戲劇教育團體進駐「戲劇教育綜合大樓」,並於大樓內策劃具創意及成效之戲劇教育活動,並為駐場團體提供辦公室等設施,減低劇團之營運成本,方便劇團在西九發展戲劇教育。

2.4 戲劇教育資源庫及研究中心

戲劇與教育工作者均需要各類戲劇教育資料及圖書作參考,如各類型的教案、教具/道具,並可收藏本地戲劇教育的資料及成果等。資源庫開放予公眾人士使用,並吸引教學藝人、學校教師及社工到訪,有助推動戲劇教育工作者之間的交流。研究中心亦可自行或與大學合作,進行戲劇教學、課程、政策等相關研究。

3. 建議營運模式及軟件配套

3.1 營運模式:支援駐團、向外推廣

建議成立專責委員會營運此大樓,由熟悉業界之人士/團體出任委員,負責協調不同單位使用大樓之設施,使駐場劇團、學校、社區組織、公眾人士均可使用此大樓,同時兼負起推廣本地戲劇教育之職責,定期舉辦交流會、戲劇節等活動,營運資源庫,使遊覽西九的本地公眾及海外旅客均可認識到本地戲劇教育之成果。

3.2 支援學校/社區機構到西九文化區

學校可安排學生到「戲劇教育綜合大樓」上課,或社區劇團可借用大樓之設施排練,讓學校及社區劇團可在小型劇場、排練室或活動室進行戲劇教育活動或小型演出,以吸引學校及社區人士到訪西九。

此外,未來西九將有各類型之戲劇演出,包括本地及海外之戲劇製作。專責委員會/駐場劇團可協助推廣西九文化區內之戲劇製作,如提供演前導賞環節、戲劇賞析座談會等,為學生及社區人士提供戲劇知識,以提昇他們對戲劇之興趣,以培養本地觀眾。

3.3 培訓人才,促進交流

專責委員會/駐場劇團可舉辦短期課程,為戲劇與教育工作者提供訓練,或培訓青年戲劇工作者等。同時舉辦研討會、交流會、戲劇節等,促進業界內的交流,同時吸引海外團體到訪,為西九建立品牌。

4. 總結

我們希望西九管理局可接納我們的建議,並就戲劇教育的需要提供相應支援及設施,使香港成為一個重視人文素養、藝術與教育的社會。

2011年5月4日

==================================

我們將會向西九文化區管理局遞交設立「戲劇教育綜合大樓」的建議書,現正募集意見,並於稍後舉辦論壇(日期待定),徵集各方意見;論壇結束後,我們會將合適的意見加入建議書,遞交至西九文化區管理局。

2011年5月3日星期二

[news]「亞洲學生戲劇匯演2011」以戲劇會知音 演出精彩人生

「亞洲學生戲劇匯演2011」以戲劇會知音 演出精彩人生

[明報 2011-05-03 特刊]

人生如舞台,過程在於你怎樣去演繹。由香港賽馬會毅智書院主辦的「亞洲學生戲劇匯演2011」於四月十四至十五日假屯門大會堂上演,雲集亞洲各地等十三間學校的菁英,演出極具專業水準,並在掌聲中圓滿結束。毅智書院寄望學生能親身體驗各地文化,並希望透過戲劇教育發展學生「共通能力」,就算學生在這個舞台謝幕後,在人生舞台上亦能大放異彩。

今年「亞洲學生戲劇匯演」已踏入第八屆,一如既往,參與學校來自亞洲各地,有汶萊、馬來西亞、中國內地、澳門及香港,今年更首次有韓國學校參演,意味着匯演更趨向多元文化。香港賽馬會毅智書院校長雷志康表示,今年匯演首度設有主題曲《戲朝共詠》,並成為往後的大會主題曲,將以戲劇會知音的精神一直延續下去。

韓國學校首度登場

隨着匯演規模日益盛大,各個學校的演出十分專業,簡而有力地帶出主題,加上同學精湛的演出,能引起台下觀眾不少反思。毅智書院所演出的表演劇目為《生命燭光-真愛篇》,內容是探討嚮往愛情的年青人是否懂得何謂真愛。開幕時有演員從觀眾席走到舞台,加強與觀眾的互動性,將觀眾情緒帶入戲中,而富有幽默感的演出方式更引起台下笑聲連場,最後透過各個演員對「真愛」的詮釋,帶出「真愛」主題。

此外,各地學校以環保、世界語言、親情等主題創作,創意十足,當中,韓國東豆川外國語高等學校更以傳統文化作故事背景,華麗的傳統民族服飾令人眼前一亮。該校校長金允洙表示: 「今次是我們第一次參演,能夠和來自亞洲各地的學生交流,是個難能可貴的經驗。這次交流能有效促進學生的戲劇發展。」而北大附中深圳南山分校副校長袁愛民亦十分認同,他認為這是一個很好的平台匯聚各地學生,以了解華人,甚至亞洲各地的文化,亦冀望學生從戲劇中提升自信,達致全人發展。」

從戲劇演好人生

在「亞洲學生戲劇匯演暨頒獎典禮」上,大會邀請了教育局常任秘書長謝凌潔貞女士擔任主禮嘉賓。席上,曾於大學副修戲劇的謝凌潔貞女士表示: 「戲劇為學生帶來三個重要體驗。第一是完全經驗:由孕育劇本、撰寫台詞至表達人之內心世界,都是由他們一手包辦;第二是協作能力:無論是台前或台後的人,他們均扮演不可或缺的角色,要珍惜並重視每個人的崗位;第三是提升人的敏感度:劇本離不開『愛情』兩字,是關於人對自然、世界萬物和親人等的愛。戲劇是人生的縮影,我希望學生能全程投入戲劇活動,從中學習並演好自己的人生。」

校監譚萬鈞教授表示,毅智書院向來著重戲劇教育,並將之融入學校正規課程當中。「透過戲劇活動,學生能夠親身參與,並訓練獨立思考能力和培養協作精神,發展學生的共通能力,達到全人發展的目的。」毅智書院是發展戲劇教育的先驅,該校擁有發展戲劇教育的優勢,不但聘請演藝學院畢業生為導師,平日亦以普通話及英語教學,強化學生的語言能力。因此,該校早前獲語常會撥款舉辦「第七屆全港小學普通話戲劇比賽」,其優厚的戲劇文化備受認同。

最具創意推廣普通話學校

毅智書院在推動普通話方面同樣不遺餘力,成績驕人。該校不但曾獲優質教育基金撥款,在校內推行「樂學普通話」活動,更獲教育局中國語文教育組評選為「普通話種籽計劃」示範學校。另外,學校亦曾獲頒由語文基金贊助,香港電台統籌的「最積極推廣普通話學校銀獎」和「最具創意推廣普通話金獎」。獲獎之餘,校內師生經常公開演出,包括出席教育局舉辦的「校園推普經驗分享會」,以及應語文教育及研究委員會和香港中文大學普通話教育研究及發展中心的邀請,接受各大報章的訪問,分享擔任普通話大使的經驗。香港電視廣播有限公司和香港電台教育電視更曾到校拍攝學生學習普通話的情況,並製作特輯節目於電視台播出。

參演學校

韓國東豆川外國語高等學校

汶萊中華中學

馬來西亞峇株吧轄華仁中學

馬來西亞寬柔中學

北大附中深圳南山分校

珠海市拱北中學

江門市杜阮鎮樓山初級中學

澳門教業中學

大角嘴天主教小學(海帆道)

聖博德學校

香港賽馬會毅智書院

香港伯裘書院

香港匯知中學

(排名不分先後)

[明報 2011-05-03 特刊]

人生如舞台,過程在於你怎樣去演繹。由香港賽馬會毅智書院主辦的「亞洲學生戲劇匯演2011」於四月十四至十五日假屯門大會堂上演,雲集亞洲各地等十三間學校的菁英,演出極具專業水準,並在掌聲中圓滿結束。毅智書院寄望學生能親身體驗各地文化,並希望透過戲劇教育發展學生「共通能力」,就算學生在這個舞台謝幕後,在人生舞台上亦能大放異彩。

今年「亞洲學生戲劇匯演」已踏入第八屆,一如既往,參與學校來自亞洲各地,有汶萊、馬來西亞、中國內地、澳門及香港,今年更首次有韓國學校參演,意味着匯演更趨向多元文化。香港賽馬會毅智書院校長雷志康表示,今年匯演首度設有主題曲《戲朝共詠》,並成為往後的大會主題曲,將以戲劇會知音的精神一直延續下去。

韓國學校首度登場

隨着匯演規模日益盛大,各個學校的演出十分專業,簡而有力地帶出主題,加上同學精湛的演出,能引起台下觀眾不少反思。毅智書院所演出的表演劇目為《生命燭光-真愛篇》,內容是探討嚮往愛情的年青人是否懂得何謂真愛。開幕時有演員從觀眾席走到舞台,加強與觀眾的互動性,將觀眾情緒帶入戲中,而富有幽默感的演出方式更引起台下笑聲連場,最後透過各個演員對「真愛」的詮釋,帶出「真愛」主題。

此外,各地學校以環保、世界語言、親情等主題創作,創意十足,當中,韓國東豆川外國語高等學校更以傳統文化作故事背景,華麗的傳統民族服飾令人眼前一亮。該校校長金允洙表示: 「今次是我們第一次參演,能夠和來自亞洲各地的學生交流,是個難能可貴的經驗。這次交流能有效促進學生的戲劇發展。」而北大附中深圳南山分校副校長袁愛民亦十分認同,他認為這是一個很好的平台匯聚各地學生,以了解華人,甚至亞洲各地的文化,亦冀望學生從戲劇中提升自信,達致全人發展。」

從戲劇演好人生

在「亞洲學生戲劇匯演暨頒獎典禮」上,大會邀請了教育局常任秘書長謝凌潔貞女士擔任主禮嘉賓。席上,曾於大學副修戲劇的謝凌潔貞女士表示: 「戲劇為學生帶來三個重要體驗。第一是完全經驗:由孕育劇本、撰寫台詞至表達人之內心世界,都是由他們一手包辦;第二是協作能力:無論是台前或台後的人,他們均扮演不可或缺的角色,要珍惜並重視每個人的崗位;第三是提升人的敏感度:劇本離不開『愛情』兩字,是關於人對自然、世界萬物和親人等的愛。戲劇是人生的縮影,我希望學生能全程投入戲劇活動,從中學習並演好自己的人生。」

校監譚萬鈞教授表示,毅智書院向來著重戲劇教育,並將之融入學校正規課程當中。「透過戲劇活動,學生能夠親身參與,並訓練獨立思考能力和培養協作精神,發展學生的共通能力,達到全人發展的目的。」毅智書院是發展戲劇教育的先驅,該校擁有發展戲劇教育的優勢,不但聘請演藝學院畢業生為導師,平日亦以普通話及英語教學,強化學生的語言能力。因此,該校早前獲語常會撥款舉辦「第七屆全港小學普通話戲劇比賽」,其優厚的戲劇文化備受認同。

最具創意推廣普通話學校

毅智書院在推動普通話方面同樣不遺餘力,成績驕人。該校不但曾獲優質教育基金撥款,在校內推行「樂學普通話」活動,更獲教育局中國語文教育組評選為「普通話種籽計劃」示範學校。另外,學校亦曾獲頒由語文基金贊助,香港電台統籌的「最積極推廣普通話學校銀獎」和「最具創意推廣普通話金獎」。獲獎之餘,校內師生經常公開演出,包括出席教育局舉辦的「校園推普經驗分享會」,以及應語文教育及研究委員會和香港中文大學普通話教育研究及發展中心的邀請,接受各大報章的訪問,分享擔任普通話大使的經驗。香港電視廣播有限公司和香港電台教育電視更曾到校拍攝學生學習普通話的情況,並製作特輯節目於電視台播出。

參演學校

韓國東豆川外國語高等學校

汶萊中華中學

馬來西亞峇株吧轄華仁中學

馬來西亞寬柔中學

北大附中深圳南山分校

珠海市拱北中學

江門市杜阮鎮樓山初級中學

澳門教業中學

大角嘴天主教小學(海帆道)

聖博德學校

香港賽馬會毅智書院

香港伯裘書院

香港匯知中學

(排名不分先後)

訂閱:

文章 (Atom)